辩证唯物主义告诉我们,人类的伟大之处在于人类意识不是被动接受客观的物质世界,它能主动认识客观世界及其规律并利用掌握的客观规律改造客观世界,即人的主观能动性如何有效发挥。近现代四次工业革命是人类认识规律并利用规律的典型,每一次工业革命都极大地解放了人的思想意识,极大地推动了生产力的发展,极大地的改善了人类的生存条件,但也不可否认产生了许多问题,过度开发、生态破坏、环境恶化、发展失序、贫富差距甚至道德沦丧。如何正确认识人的主观能动性的发挥与客观世界的关系,是一个人类的大问题,正确认识和处理这个问题本身就是如何正确发挥人类主观能动性的问题,我们按照问题导向切入来剖析这一问题。

一、当下需要思考这样几个问题

1、社会发展中最常出现的问题是什么?

2、社会常见问题产生的根源是什么?

3、人的主观能动性的本质是什么?

4、人的主观能动性发挥与宇宙规律的关系是什么?

5、《道德经》是如何解读这些问题的?

只要有人的存在、只要有人的需求和欲望,就存在矛盾、纷繁复杂的矛盾。世上从来没有存在过理想的社会,理想社会是与人的理想人格紧密相连的,而理想的人和人格是少之又少,社会绝大多数人都是在克服后天欲望的不堪中踽踽前行的。人类社会的矛盾问题仁者见仁、智者见智,对于上述问题,可能有许多答案,但无论是社会的组织形态、法律保障、历史传统、社会心里、人伦秩序、个人修养等,最终都离不开人性的研究,要比较准确回答这些问题,我们必须从古圣先贤已有的立场、观点、方法中去探究,再对应到当下的现实去审视问题的根源,既可以寻根溯源,又可以关照现在。

二、辩证唯物主义视角下的道德模型

1、道德模型图——道德规律与主观意识图

一、当下需要思考这样几个问题

1、社会发展中最常出现的问题是什么?

2、社会常见问题产生的根源是什么?

3、人的主观能动性的本质是什么?

4、人的主观能动性发挥与宇宙规律的关系是什么?

5、《道德经》是如何解读这些问题的?

只要有人的存在、只要有人的需求和欲望,就存在矛盾、纷繁复杂的矛盾。世上从来没有存在过理想的社会,理想社会是与人的理想人格紧密相连的,而理想的人和人格是少之又少,社会绝大多数人都是在克服后天欲望的不堪中踽踽前行的。人类社会的矛盾问题仁者见仁、智者见智,对于上述问题,可能有许多答案,但无论是社会的组织形态、法律保障、历史传统、社会心里、人伦秩序、个人修养等,最终都离不开人性的研究,要比较准确回答这些问题,我们必须从古圣先贤已有的立场、观点、方法中去探究,再对应到当下的现实去审视问题的根源,既可以寻根溯源,又可以关照现在。

二、辩证唯物主义视角下的道德模型

1、道德模型图——道德规律与主观意识图

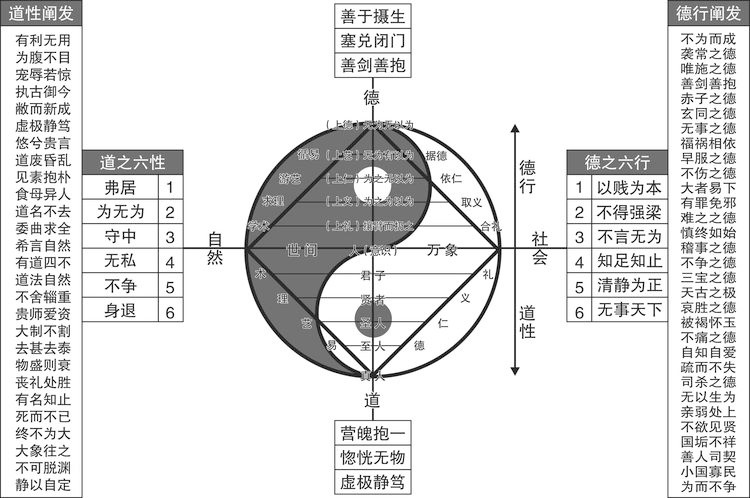

辩证唯物主义将整个宇宙分自然界、人类社会、人和人的意识三部分,我们先从人类社会、人及人的意识、自然界三大体系的先德后道的角度解读道德模型。该模型图太极上半部分由人类德行构成,下半部分由自然大道构成,中间由人的修为纵向贯通,组成外圆内方、天圆地方的模型结构。人类的德行是人顺应宇宙规律管理自己的能力。人类在适应和改造自然以及人类社会的过程中,君子学术知礼,贤者求理取义,圣人游艺依仁,至人循易据德,真人和合与道。分别对应自然道性的术、理、艺、易(哲学)、道;人类社会道性的礼、义、仁、德、道,并由人类在自身修炼过程中将自身意识活动与外在行为相统一的五个表现状态君子攘臂而扔之、贤者为之有以为、圣人为之无以为、至人无为有以为、真人无为无以为五个层级相贯通,这与《黄帝内经》修为层次完全契合,通过人自身修炼不仅将儒释道文化精华融为一体,而且将修身为本、贯通自然界与人类社会达到天下太平的理想具体化。

2、《道德经》38章即《德经》第一篇解读。

《道德经》38章:“上德不德,是以有德;下德不失德.是以无德。上德无为而无以为;下德无为而有以为。上仁为之而无以为;上义为之而有以为。上礼为之而莫之应,则攘臂而扔之。故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。夫礼者,忠信之薄,而乱之首。前识者,道之华,而愚之始,是以大夫处其厚,不居其薄;处其实,不居其华。故去彼取此”。我们从其结构来分析。

原文:上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。

解读:这是《德经》开头的总纲,意思简单明了。“最高境界的德不是表现在外在形式上的德,所以是真正地有德,下等的德追求外在形式的德,其实是无德的表现”。这句总纲强调了有德和无德、上德和下德的区别在于内在而不是形式,同时为后面的内容做铺垫。

原文:上德无为而无以为;下德无为而有以为。上仁为之而无以为;上义为之而有以为。上礼为之而莫之应,则攘臂而扔之。

解读:这是对“上德、下德、上仁、上义、上礼”即“道、德、仁、义、礼”五个人类社会层级规律及其分层标准的表述,即外在行为和主观意识的关系。最高境界的合道之德即上德“无为是主观意识没有目的无为”,合道之德次一等的“下德的无为是主观意识有目的表现出的德”,可见道德外在都是无为的,有别于“仁、义、礼”外在都是有为的。“上仁有为但主观意识没有目的性,上义有为但主观意识却有目的性,而上礼的有为就没有人来相应,于是扬起胳膊强迫别人跟随去行动”。

原文:故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。夫礼者,忠信之薄,而乱之首。前识者,道之华,而愚之始。

解读:道德是高尚的,一般人很难做到,往往只能退而求其次。没有道了才求德,没有德了才求仁,没有仁了才求义,没有义了才求礼。由此可以看到,礼这个东西,是忠信浅薄的产物,是社会祸乱的开始。由礼衍生的文字或经验,是道的浮华却是愚蠢的开始。这里,我们从古人的智慧中得知,道德的力量的伟大,没有道德支撑的一切设计与规矩是社会祸乱的源头,没有道德底蕴的经验和主观臆断是人愚蠢开始的表现。一下子让我们豁然开朗,看似纷繁复杂的社会、纵横交错的矛盾,其实源头就在主观能动性是否符合宇宙道德规律。

原文:是以大丈夫处其厚,不居其薄;处其实,不居其华。故去彼取此。

解读:因此,顶天立地、尊道守德的大丈夫,为人当敦厚而不轻薄,实在而不虚华。相反,没有道德、为人轻薄、满足于表面浮华的小人,往往愚弄社会、造成社会的混乱。所以,应当舍弃轻薄虚华而采取朴实敦厚。因此,敦厚朴实就是德性之源。

按照《道德经》德经根究社会治理之端倪,“修身齐家治国平天下”的内在逻辑是作为一方社会的主政者,要勤修善为,坚守道德底线,把握亲民公正长久大原则,善于调动专业人员积极性,使其充分发挥技术领域术、理、艺和社会领域义、仁、德之专业特长,促进发展、改善民生、和谐社会。而不知修养德行者,往往道德沦丧、只为功利,总是自以为是、自恃其能、嫉贤妒能,喜好假文章、善做表面功,弄虚作假、欺上瞒下、贻误发展,最后愚弄自己也祸乱一方。古今对照,我们不得不佩服古人智慧、道德力量。

既然道德的最高境界是无为而无以为,而真正的无为到底是什么,还需要从道性源头去找寻。

3、《道德经》“无为”与主观能动性关系。

《道德经》第一篇是宇宙总序,而《道经》第一篇就是《道德经》第二篇,她将道德的最高境界“无为”表述的非常清晰。无为就是效法天地“万物作而弗始,生而弗有,为而弗恃,功成而弗居”,就是让万物自然兴起而不加倡导,生养万物而不据为已有;抚育万物但不自恃己能,立下了功勋而不自我夸耀。我们常说“道法自然”,这就是真正的道法自然,相信自然的力量,相信万物自有其成长规律,人只能顺应这个规律,任凭万物自然生长、成熟、老死,不恣意发挥主观意识作用,妨碍万物成长。

我们总说,人区别于动物的最主要特征是人对万物具有主观能动性,“无为”意味着主观能动性不能发挥吗?不然,通过宇宙道德模型,我们对主观意识发挥的方式和要求就有更明确的认知。

一是人的修为层级就是主观意识的作用方式。《德经》对主观能动性发挥的方式有明确的论述。宇宙是一个全息的整体,人可以通过修炼感知宇宙奥秘,君子之于自然和社会,强迫性要求学术达礼;贤者之于自然和社会,有目的的求理取义;圣人之于自然和社会,也是有意识的游艺依仁;至人之于自然社会,循易据德却没有了目的性;真人之于自然和社会,完全尊道合德,丝毫没有主观意识,只有真人和合于“常道”,其他几个层级都属于“可道”范围。人的修为层次提高与主观能动性的发挥成反向关系,修为越高,主观能动性发挥越淡化直至与常道和合而无为;修为层次越低,主观能动性发挥越充分直至强迫人去行使。

二是面对自然,人的主观能动性就是如何找到事物发展的术、理、艺、易、道五个层级,让主观能动性分别做出适应五个层级的规律的学术、求理、游艺、和德、合道的选择,而不是由马信缰、漫无目的的乱加干预。

三是面对人类社会,人的主观能动性就是如何按照社会发展的礼、义、仁、德、道的五个层级,分别发挥主观能动性做出合礼、取义、依仁、据德、和道的选择,从而使人类社会符合规制、公平公正、因果有报、和合与道,实现各安其份、社会和谐、世界大同。

四是人和人的意识关系的处理,不仅涉及人自身的修为,更决定人对自然、人对社会关系的处理。自然的术和社会的礼这个层次的人往往是有意识强迫性的去做;自然的理和社会的义这个层级,人做事是意识有目的性的;自然的艺和社会的仁这一层次,人做事就没有了意识;自然的易和社会的德的层次,人做事虽然没有目的性却在乎没有目的这个意识的形式;到了最高的自然的道社会的上德层次,人完全顺其自然做事也完全没有了主观意识。

三、主观能动性与道德的关系及启示

1、主观能动性的发挥就是人的主观意识不断探索宇宙道德规律的过程。《道德经》开篇就是宇宙总序,她将宇宙规律分“常道”和“可道”两大部分,常道产生宇宙,宇宙呈现规律性发展,规律性发展都是可道,整篇《道德经》就是在探索常道的总规律,而可道的规律已为人类所认知,这都归功于人类有主观意识。当主观意识认识了宇宙道德规律并主动适应这些道德规律,就会利用规律造福人类,我们称之为人的主观能动性得以发挥,相反,人的主观意识没有认识道德规律或脱离道德规律任意发挥,只会带来祸患、灾难、混乱、损失等。

2、主观意识发挥必须遵循的总体规律。在“《道德经》解读一”中,我将整个宇宙用12345来概括,“1”就是整个宇宙时一个全息的模型结构,不能用片面的、直观的、简单的、经验的、静止的观点看待宇宙。“2”就是全息宇宙的运动规律可以由人这个小宇宙通过修悟可以感知的,大小宇宙是可以和谐一体、相互贯通的。“3”就是大小宇宙分自然体系、社会体系、人的修悟体系三部分,并且三大体系因修悟而和谐一体。“4”就是认识宇宙规律具有道之五性、人生五观、文化大观、得道六要四个视角,道的五性决定人生具有五观,人类五观产生文化大观;人认识宇宙规律必须具备六个要素。“5”就是修身为本、人性本质、文化核心、虚静境界、天子圣人五大玄密。“道德经”开篇指出宇宙就是玄妙,而最基本的五大玄妙,通过《道德经》可以解读。

3、主观意识发挥的边界范围。人具有主观能动性,但这个能动性是受到道德原则限制的。没有了道德仁义这些宇宙能量的支撑,没有了实践的验证而发明的工具、制定的规矩、堆砌的理念、杜撰的文字都是人心信义缺失的表现,所谓的先知预见,是道德的表象浮华,是真正愚蠢的的开始。“夫礼者,忠信之薄,而乱之首。前识者,道之华,而愚之始”,这个结论是多么的振聋发聩!在这方面,人类付出的代价何其沉重?!从宏观角度看,塑料的发明、核物理的战争使用、资源的过度开发对人类的威胁何其惨痛!从微观角度看,欲望驱使、弄虚作假、编造欺瞒对社会风气的影响何其严重!下一步人工智能的开发利用,如果也没有了道德底线的约束,丧失人类良知,必然产生新的祸患与危机,所以,人类主观能动性的发挥给我们的重要启示是:

人的主观能动性的发挥就是探索宇宙不同层级规律的过程。

人的主观能动性发挥过程就是实证和运用宇宙道德规律的过程。

人类主观能动性是建立在人类良知和道德层面的高级思维活动。

人的主观能动性的发挥必须实证和体验道德规律的决定性影响。

人的主观能动性发挥的必须有道德的边界性和约束性。

2、《道德经》38章即《德经》第一篇解读。

《道德经》38章:“上德不德,是以有德;下德不失德.是以无德。上德无为而无以为;下德无为而有以为。上仁为之而无以为;上义为之而有以为。上礼为之而莫之应,则攘臂而扔之。故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。夫礼者,忠信之薄,而乱之首。前识者,道之华,而愚之始,是以大夫处其厚,不居其薄;处其实,不居其华。故去彼取此”。我们从其结构来分析。

原文:上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。

解读:这是《德经》开头的总纲,意思简单明了。“最高境界的德不是表现在外在形式上的德,所以是真正地有德,下等的德追求外在形式的德,其实是无德的表现”。这句总纲强调了有德和无德、上德和下德的区别在于内在而不是形式,同时为后面的内容做铺垫。

原文:上德无为而无以为;下德无为而有以为。上仁为之而无以为;上义为之而有以为。上礼为之而莫之应,则攘臂而扔之。

解读:这是对“上德、下德、上仁、上义、上礼”即“道、德、仁、义、礼”五个人类社会层级规律及其分层标准的表述,即外在行为和主观意识的关系。最高境界的合道之德即上德“无为是主观意识没有目的无为”,合道之德次一等的“下德的无为是主观意识有目的表现出的德”,可见道德外在都是无为的,有别于“仁、义、礼”外在都是有为的。“上仁有为但主观意识没有目的性,上义有为但主观意识却有目的性,而上礼的有为就没有人来相应,于是扬起胳膊强迫别人跟随去行动”。

原文:故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。夫礼者,忠信之薄,而乱之首。前识者,道之华,而愚之始。

解读:道德是高尚的,一般人很难做到,往往只能退而求其次。没有道了才求德,没有德了才求仁,没有仁了才求义,没有义了才求礼。由此可以看到,礼这个东西,是忠信浅薄的产物,是社会祸乱的开始。由礼衍生的文字或经验,是道的浮华却是愚蠢的开始。这里,我们从古人的智慧中得知,道德的力量的伟大,没有道德支撑的一切设计与规矩是社会祸乱的源头,没有道德底蕴的经验和主观臆断是人愚蠢开始的表现。一下子让我们豁然开朗,看似纷繁复杂的社会、纵横交错的矛盾,其实源头就在主观能动性是否符合宇宙道德规律。

原文:是以大丈夫处其厚,不居其薄;处其实,不居其华。故去彼取此。

解读:因此,顶天立地、尊道守德的大丈夫,为人当敦厚而不轻薄,实在而不虚华。相反,没有道德、为人轻薄、满足于表面浮华的小人,往往愚弄社会、造成社会的混乱。所以,应当舍弃轻薄虚华而采取朴实敦厚。因此,敦厚朴实就是德性之源。

按照《道德经》德经根究社会治理之端倪,“修身齐家治国平天下”的内在逻辑是作为一方社会的主政者,要勤修善为,坚守道德底线,把握亲民公正长久大原则,善于调动专业人员积极性,使其充分发挥技术领域术、理、艺和社会领域义、仁、德之专业特长,促进发展、改善民生、和谐社会。而不知修养德行者,往往道德沦丧、只为功利,总是自以为是、自恃其能、嫉贤妒能,喜好假文章、善做表面功,弄虚作假、欺上瞒下、贻误发展,最后愚弄自己也祸乱一方。古今对照,我们不得不佩服古人智慧、道德力量。

既然道德的最高境界是无为而无以为,而真正的无为到底是什么,还需要从道性源头去找寻。

3、《道德经》“无为”与主观能动性关系。

《道德经》第一篇是宇宙总序,而《道经》第一篇就是《道德经》第二篇,她将道德的最高境界“无为”表述的非常清晰。无为就是效法天地“万物作而弗始,生而弗有,为而弗恃,功成而弗居”,就是让万物自然兴起而不加倡导,生养万物而不据为已有;抚育万物但不自恃己能,立下了功勋而不自我夸耀。我们常说“道法自然”,这就是真正的道法自然,相信自然的力量,相信万物自有其成长规律,人只能顺应这个规律,任凭万物自然生长、成熟、老死,不恣意发挥主观意识作用,妨碍万物成长。

我们总说,人区别于动物的最主要特征是人对万物具有主观能动性,“无为”意味着主观能动性不能发挥吗?不然,通过宇宙道德模型,我们对主观意识发挥的方式和要求就有更明确的认知。

一是人的修为层级就是主观意识的作用方式。《德经》对主观能动性发挥的方式有明确的论述。宇宙是一个全息的整体,人可以通过修炼感知宇宙奥秘,君子之于自然和社会,强迫性要求学术达礼;贤者之于自然和社会,有目的的求理取义;圣人之于自然和社会,也是有意识的游艺依仁;至人之于自然社会,循易据德却没有了目的性;真人之于自然和社会,完全尊道合德,丝毫没有主观意识,只有真人和合于“常道”,其他几个层级都属于“可道”范围。人的修为层次提高与主观能动性的发挥成反向关系,修为越高,主观能动性发挥越淡化直至与常道和合而无为;修为层次越低,主观能动性发挥越充分直至强迫人去行使。

二是面对自然,人的主观能动性就是如何找到事物发展的术、理、艺、易、道五个层级,让主观能动性分别做出适应五个层级的规律的学术、求理、游艺、和德、合道的选择,而不是由马信缰、漫无目的的乱加干预。

三是面对人类社会,人的主观能动性就是如何按照社会发展的礼、义、仁、德、道的五个层级,分别发挥主观能动性做出合礼、取义、依仁、据德、和道的选择,从而使人类社会符合规制、公平公正、因果有报、和合与道,实现各安其份、社会和谐、世界大同。

四是人和人的意识关系的处理,不仅涉及人自身的修为,更决定人对自然、人对社会关系的处理。自然的术和社会的礼这个层次的人往往是有意识强迫性的去做;自然的理和社会的义这个层级,人做事是意识有目的性的;自然的艺和社会的仁这一层次,人做事就没有了意识;自然的易和社会的德的层次,人做事虽然没有目的性却在乎没有目的这个意识的形式;到了最高的自然的道社会的上德层次,人完全顺其自然做事也完全没有了主观意识。

三、主观能动性与道德的关系及启示

1、主观能动性的发挥就是人的主观意识不断探索宇宙道德规律的过程。《道德经》开篇就是宇宙总序,她将宇宙规律分“常道”和“可道”两大部分,常道产生宇宙,宇宙呈现规律性发展,规律性发展都是可道,整篇《道德经》就是在探索常道的总规律,而可道的规律已为人类所认知,这都归功于人类有主观意识。当主观意识认识了宇宙道德规律并主动适应这些道德规律,就会利用规律造福人类,我们称之为人的主观能动性得以发挥,相反,人的主观意识没有认识道德规律或脱离道德规律任意发挥,只会带来祸患、灾难、混乱、损失等。

2、主观意识发挥必须遵循的总体规律。在“《道德经》解读一”中,我将整个宇宙用12345来概括,“1”就是整个宇宙时一个全息的模型结构,不能用片面的、直观的、简单的、经验的、静止的观点看待宇宙。“2”就是全息宇宙的运动规律可以由人这个小宇宙通过修悟可以感知的,大小宇宙是可以和谐一体、相互贯通的。“3”就是大小宇宙分自然体系、社会体系、人的修悟体系三部分,并且三大体系因修悟而和谐一体。“4”就是认识宇宙规律具有道之五性、人生五观、文化大观、得道六要四个视角,道的五性决定人生具有五观,人类五观产生文化大观;人认识宇宙规律必须具备六个要素。“5”就是修身为本、人性本质、文化核心、虚静境界、天子圣人五大玄密。“道德经”开篇指出宇宙就是玄妙,而最基本的五大玄妙,通过《道德经》可以解读。

3、主观意识发挥的边界范围。人具有主观能动性,但这个能动性是受到道德原则限制的。没有了道德仁义这些宇宙能量的支撑,没有了实践的验证而发明的工具、制定的规矩、堆砌的理念、杜撰的文字都是人心信义缺失的表现,所谓的先知预见,是道德的表象浮华,是真正愚蠢的的开始。“夫礼者,忠信之薄,而乱之首。前识者,道之华,而愚之始”,这个结论是多么的振聋发聩!在这方面,人类付出的代价何其沉重?!从宏观角度看,塑料的发明、核物理的战争使用、资源的过度开发对人类的威胁何其惨痛!从微观角度看,欲望驱使、弄虚作假、编造欺瞒对社会风气的影响何其严重!下一步人工智能的开发利用,如果也没有了道德底线的约束,丧失人类良知,必然产生新的祸患与危机,所以,人类主观能动性的发挥给我们的重要启示是:

人的主观能动性的发挥就是探索宇宙不同层级规律的过程。

人的主观能动性发挥过程就是实证和运用宇宙道德规律的过程。

人类主观能动性是建立在人类良知和道德层面的高级思维活动。

人的主观能动性的发挥必须实证和体验道德规律的决定性影响。

人的主观能动性发挥的必须有道德的边界性和约束性。

2025年3月